トピックス

TOPICS

「福岡100ラボ」は、人生100年時代に向けた未来のまちづくりプロジェクト「福岡100」を産学官民オール福岡で推進していくための共創の場です。第10回となる「福岡100ラボmeet up!」のテーマは「地域共生社会」。福岡市社会福祉協議会と福岡福祉向上委員会が運営する福祉拠点施設「五福の家」にさまざまな事業者が集まり、「五福の家」の活用方法について意見が交わされました。

<目次>

複合的課題には分野を超えた連携が必要

伝統ある醤油問屋を新たな福祉拠点に

「五福の家」を地域共生社会のモデルにしたい

地域の人々がゆるいテーマで繋がれる場を

複合的課題には分野を超えた連携が必要

イベント前半では 福岡市社会福祉協議会の栗田課長が登壇。社協の概要説明と「五福の家」の紹介が行われました。

栗田:「五福の家」は、私たち社協と福岡福祉向上委員会が共同で運営している施設です。そもそも社協は支え合いや助け合いの仕組みづくりなど「福祉のまちづくり」を推進する民間団体です。全ての都道府県・市区町村に設置されています。さらに福岡市では各小学校区に校区社協があり、こちらは住民のボランティア活動によって支えられています。

私たちのミッションは「地域福祉」の推進です。地域福祉とは、自分たちが住む地域をベースに、子どもから高齢者まで、障がいのある人もない人も、全ての住民が地域で生き生きとした生活を送れるよう、住民・事業所・行政等が協働して取り組む福祉を意味します。

地域福祉の推進にあたって、私たちは「孤独・孤立」「住まいの確保」「子どものSOS」「おひとりさまの終活」「災害弱者の問題」「外国人の生活問題」「認知症の方の生活問題」「買い物困難」「障がいのある方の生活問題」という9つのテーマを掲げ、子ども食堂の推進や、高齢者の憩いの場であるふれあいサロンの運営、一人暮らしの高齢者の見守り活動ネットワーク、空き家を居場所等として活用する空き家バンク、身寄りのない方の終活サポート・お見送りなど、幅広い取り組みを行っております。

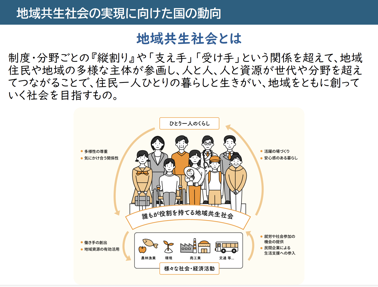

こうした社協の取り組みの背景にあり、国レベルで推進されているのが「地域共生社会」の実現です。福祉の制度はどちらかというと「高齢者」「障がい者」「外国人」「生活困窮者」といった属性ごとにつくられているものが多いのですが、そこに横串を刺して横断的に捉えていこうというのが地域共生社会の考え方です。さらには支え手・受け手といった関係性も超えて、社協も地域住民もごちゃ混ぜにし、ともに社会を創っていこうという概念です。

地域共生社会が求められる背景には、高齢化や人口減少によって地縁・血縁・社縁といった関係性が希薄になっているという現状があります。そうなると生活領域をフォローし合う基盤が弱まるため、世帯や地域の課題が複雑化します。

例えば「8050問題」。自身にも認知症や介護の課題がある80代の親御さんが、引きこもりで何かしらの障がいを抱えているような50代のお子さんのお世話をするといった状況です。この場合、高齢者の支援機関が入らなければいけないのか、障がい者の支援機関なのか、自立支援の機関なのかと考えると、これら全てが該当します。複合的課題には包括的な支援が必要だということです。また一方で、さまざまな専門分化が進むことによって担い手不足の課題が発生するため、サービスを総合化させていく必要もあります。

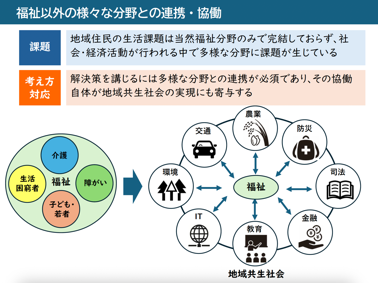

先程も申し上げたように、今まで福祉というものは介護や障がいといった内側の課題に向いていましたが、複合的課題を解決していくためには分野を超えた連携が必須です。司法・金融・教育・ITといったさまざまな分野とつながることで初めて浮かんでくる解決策もありますし、その協働自体が地域共生社会の推進にもなります。

伝統ある醤油問屋を新たな福祉拠点に

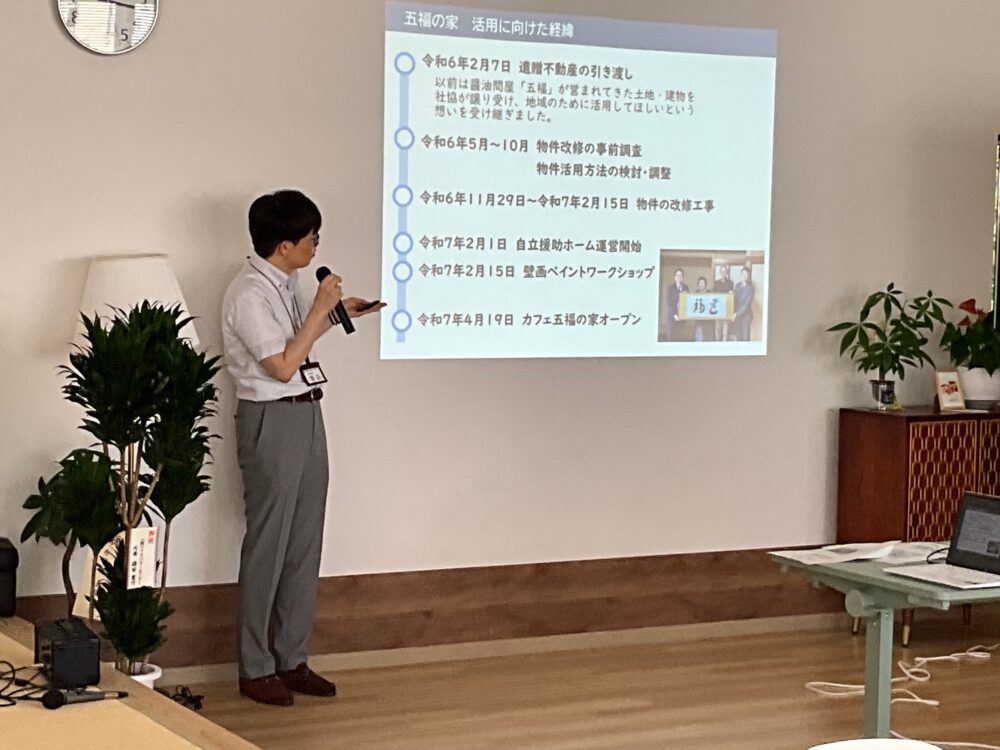

栗田:それでは「五福の家」の説明に移ります。なぜ「五福の家」という名前がついたかというと、以前は醤油問屋「五福」が営まれていた場所だからです。五福醤油は明治12年に博多区呉服町で創業した伝統ある醤油問屋で、5代の奥村次吉氏は日本で最初にビン詰め醤油を販売したと記録されています。平成4年、若久通りの拡張工事があった際に問屋を取り壊し、現在の2棟の建物が造られたそうです。「自分たちの亡き後は福岡市社協に寄付するので、福祉のために使ってほしい。また『五福』という名前は残してほしい」という遺言により、令和6年2月に社協が土地と建物を譲り受け、令和7年2月に自立援助ホームの運営を開始、4月に「カフェ五福の家」をオープンしました。

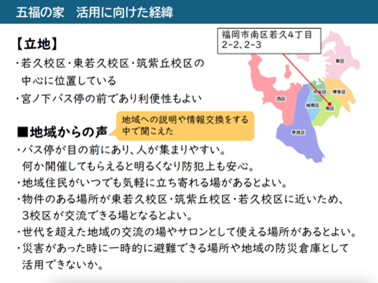

五福の家は小学校区でいうと若久校区に当たり、道路を挟んだ反対側は東若久校区、少し東に下ると筑紫丘校区になり、3校区が隣接している場所です。さらに目の前には宮ノ下バス停があり、アクセスも非常に良好です。暑い日には中に入って涼みながらバスを待つ方もいらっしゃいます。この場所を活用する際、事前に地域の方々にヒアリングを行ったところ、一番多かった声が「地域住民がいつでも気軽に立ち寄れる場所がほしい」ということでした。

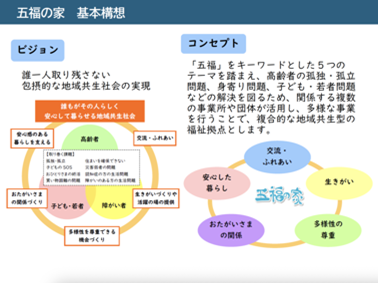

こうした声を踏まえて立ち上げたビジョンは「誰一人取り残さない包摂的な地域共生社会の実現」。そのために「交流・ふれあい」「生きがい」「多様性の尊重」「おたがいさまの関係」「安心した暮らし」という5つのテーマを設定しました。

今でこそ綺麗な施設ですが、譲り受けた当初は空き家でしたので、天井は剥き出しで、床は段差が多いなど、かなり傷んでいる状況でした。

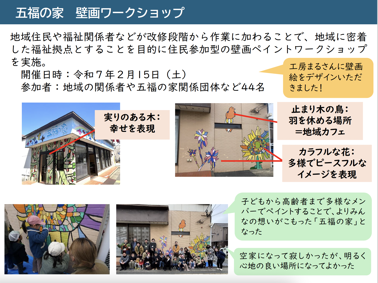

改修工事では、みんなで作り上げることで地域に密着した拠点となるよう、住民参加型の壁画ペイントワークショップを実施。南区の障がい福祉サービス事業所「工房まる」と連携し、障がい当事者が描いた絵を壁画にしました。壁画にはそれぞれ意味があり、入り口にある「実りある木」という作品は幸せを表現しており、表にある止まり木に止まった鳥は羽を休める場所=地域カフェ、カラフルな花は多様でピースフルなイメージを表現しています。

「五福の家」を地域共生社会のモデルにしたい

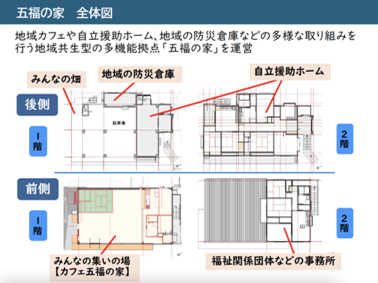

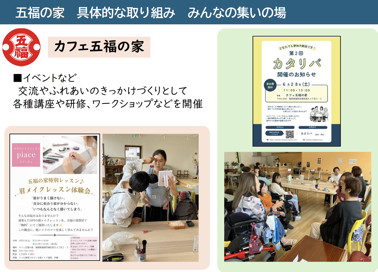

栗田:では実際に「五福の家」で行われている5つの取り組みについてご紹介します。まずメインスペースである「みんなの集いの場」では、カフェ運営や作品展示、ワークショップなどが行われています。またボランティアに携わりたいという高齢者や障がい者、福祉に関心のある若者なども多くいらっしゃるため、今後はボランティアや福祉就労とのマッチングの場としても機能していきたいと考えています。

カフェを運営するのは、冒頭にお話しした福岡福祉向上委員会です。火・木・土の週3日営業で、近隣の障がい福祉サービス事業所が作るお菓子などを提供しています。一部はレンタルスペースとしても貸し出しており、サークル活動や地域の会合などに利用されています。

また無料のメイクレッスンや障がいのある当事者と地域の方が語り合う会、子ども向けの作品教室や現役医師による心と身体についての座談会など、さまざまなイベントも行われています。この心と身体についての座談会には、薬ではなく社会関係やつながりを処方することで健康問題等を解消する「社会的処方」の実証を行いたいという狙いもあります。

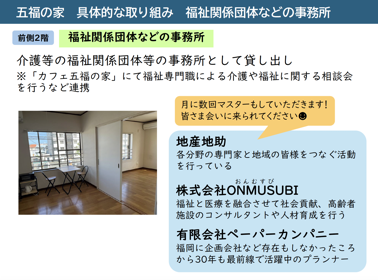

カフェの2階には福祉関係等の3つの団体の事務所が入っています。そのうちの一つが、生活支援や法律相談、家財処分など、各分野の専門家と利用者をつなぐ取り組みをされている「地産地助」という団体で、カフェに来たついでに電球の取り替えやゴミ出しなどの困り事も相談できます。

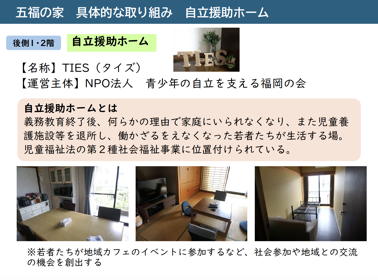

また、もう1棟の建物の2階には自立援助ホームがあります。自立援助ホームとは、義務教育修了後に何らかの理由で支援の必要な若者などが、共同生活を送る施設です。入居者はここから学校や職場に通っており、カフェを利用することもあるため、地域の方々との交流を通じて社会性を育んでいます。

その他、「みんなの畑」と「地域の防災倉庫」があります。「みんなの畑」は、地域住民が作物を育てて収穫することで交流・ふれあいを育む場として活用したり、「地域の防災倉庫」では土嚢やブルーシートなどを保管しています。

これらの事業を支えているのがみなさんからの寄付です。NHKからスタジオのセットで使っていた椅子等を譲っていただいたり、企業から車椅子の寄付をしていただいたり、地域住民からは使わなくなった食器などもいただいています。また建物の改修費用の一部も個人の方の寄付によってまかなわれました。

こうしたお金とモノの循環に加え、常連さんに看板の絵を描いていただいたり、手作りのコースターを提供していただいたりと、得意や技術の循環も生まれています。

「五福の家」の取り組みを通じて、人々の想いを巡らせ、支え手・受け手がごちゃ混ぜになった地域共生社会のモデルを創りたいと考えています。

地域の人々がゆるいテーマでつながれる場を

イベント後半では、参加者がA・Bの2チームに分かれて対話を展開。今後の「五福の家」の活用方法についてアイデアを出し合いました。

【Aチームから出たアイデア】

医療・福祉人材の育成、高齢者や子育て世帯に向けたレトルト惣菜の製造、キッチンカー出店のマッチング、UR都市機構などの事業者が参加。主に「食」が話題の中心となりました。現在カフェは週3日の営業となっているが、レトルト食品を活用してコストと手間を省き、ランチ提供のニーズに応えながら営業日を増やすといった提案や、福祉系の学生を巻き込んだ子ども食堂の運営、駐車場にキッチンカーを出店してマルシェなどを開き、地域の人々の交流の場にするといったアイデアが出ました。さらに、広さを生かしたトークイベントの開催、自立援助ホーム入居者の就労の場としての活用、近隣のUR物件とコラボした宣伝活動などの提案もありました。

【Bチームから出たアイデア】

買い物困難・終活のサポートや、医療、教育、外国人の就労・生活支援などに携わる事業者が参加。「五福の家」のルーツである「醤油」が一つのキーワードとなり、醤油を使ったスイーツの提供や料理教室の実施、地元企業とのオリジナル醤油ラーメンの開発、「醤油=Show you」をテーマに展覧会を行うなどの案が出ました。また、外国人向けの博多弁教室や、子ども・高齢者を対象にしたお弁当教室やスマホ講習の開催、介護福祉士を目指す外国人の就労の場としての活用といったアイデアもありました。特に外国人と高齢者は孤独を抱えがちという共通の課題があり、両者の交流によって解決策が見出せるのではないかという意見も交わされました。

【福岡市社会福祉協議会の栗田課長からのコメント】

両チームから共通して出た意見は、もっと地域住民が気軽に立ち寄れる場にする必要があるということ。「誰でも使える」という間口の広さは、逆にどう使っていいかわからない状況を生み出している可能性もある。職業や国籍などでカテゴライズされない場は素晴らしいが、ある程度テーマが設定されないと参加のきっかけがつかめない人もいる。その点も踏まえて企画を行い、信用と影響力のある行政・企業の力も借りながら存在を広め、認知度を高めていくことが重要だと思いました。

<登壇者プロフィール>

栗田 将行 / 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会 事業開発課長

一般行政職員を経て飯塚市社協に入職。在宅介護支援センターを担当後、権利擁護センター「ふぁみりあ」を立ち上げ、法人後見等に従事。2011年より、福岡市社協にて「死後事務委任事業」「居住支援事業」「ファンドレイジング」「社会貢献型空家バンク」「見守り・交流アプリ(スグニ―)」等を開発。社会福祉士・行政書士。

最新トピックス

-

お知らせ

「Uber Eatsと連携した買い物支援共同事業」の結果について(福岡100ラボ採択プロジェクト)2026/02/03100ラボ主催

「Uber Eatsと連携した買い物支援共同事業」の結果について(福岡100ラボ採択プロジェクト)2026/02/03100ラボ主催 -

お知らせ

福岡100ラボmeet up! 第11回『企業の生産性向上と社会全体のウェルビーイング向上を目指して、「健康経営」について考え、一緒に取組む仲間を探そう!!』イベントレポート2026/01/15100ラボ主催

福岡100ラボmeet up! 第11回『企業の生産性向上と社会全体のウェルビーイング向上を目指して、「健康経営」について考え、一緒に取組む仲間を探そう!!』イベントレポート2026/01/15100ラボ主催 -

お知らせ

【自己決定支援ワーキンググループ】賛同企業のご紹介2025/12/10100ラボ主催

【自己決定支援ワーキンググループ】賛同企業のご紹介2025/12/10100ラボ主催 -

お知らせ

2025/11/26(水) 「福岡100ラボmeet up! 第11回」を開催します!!2025/10/29100ラボ主催

2025/11/26(水) 「福岡100ラボmeet up! 第11回」を開催します!!2025/10/29100ラボ主催