トピックス

TOPICS

「福岡100ラボ」は、人生100年時代を見据え、何歳でもチャレンジできる未来のまちをつくるプロジェクト「福岡100」を産学官民オール福岡で推進していくための共創の場です。第8回となる「福岡100ラボmeet up!」では、女性特有の健康課題をテーマに事業者からさまざまな取組みをご紹介して頂き、その後参加者全員でネットワーキングが行われました。このレポートでは取組発表のパートをご紹介します。

〈登壇者一覧〉

・一般財団法人ウェルネスサポートLab 代表理事 笠 淑美 氏

・花王グループカスタマーマーケティング株式会社 ビジネス開発部門 マネージャー 石本 享史 氏

・株式会社ジェイコム九州 人事・管理統括部 アシスタントマネージャー 兼 株式会社ジェイコムハート 九州エリア管理統括 小薗 紫 氏

・ロート製薬株式会社 HB西日本事業部 福岡営業所 立川 真理子 氏

〈 目次 〉

不安不調が常態化している地方女性

子育て世帯の女性が抱える労働課題

ユース世代にも働き世代と同じ不調がある

ハード・ソフト両面で生理の課題を解決

管理職を中心とした社員全員のリテラシー向上

フェムケアで女性の一歩を後押しする

不安不調が常態化している地方女性

一般財団法人ウェルネスサポートLab笠:ウェルネスサポートLabは、2020年1月に、利用者であった90代のご婦人が私と看護師歴20年の菊池の「健やかな未来を次世代に繋ぎたい」という思いに共感してくださり、遺贈寄付で設立された団体です。設立当初より日本の社会課題である少子高齢化と看護師の持続可能な働き方に取り組んでおり、自分らしく働ける社会の実現を目指して、看護師だけでなくヘルスケアのさまざまな専門家と連携しながら活動を続けております。

これらの課題解決のために、これまで企業や個人を対象とした事業や助成金事業、実証実験を行いながら、「かかりつけナース」制度の普及を進めてまいりました。かかりつけナースが「食べる」「動かす」「整える」「働く」ことを中心に、不安・不調期から療養期までワンストップで、ご本人だけでなくご家族も包括的にサポートするというものです。そして、自分の健康は誰かの健康の一部であるということ、またヘルシーな状態とは、病気であってもそうでなくても、人生の課題に対して人と協力しながらしなやかに対応できる状態のことだと定義づけ、そういった健やかさの重要性についても啓発を行っております。

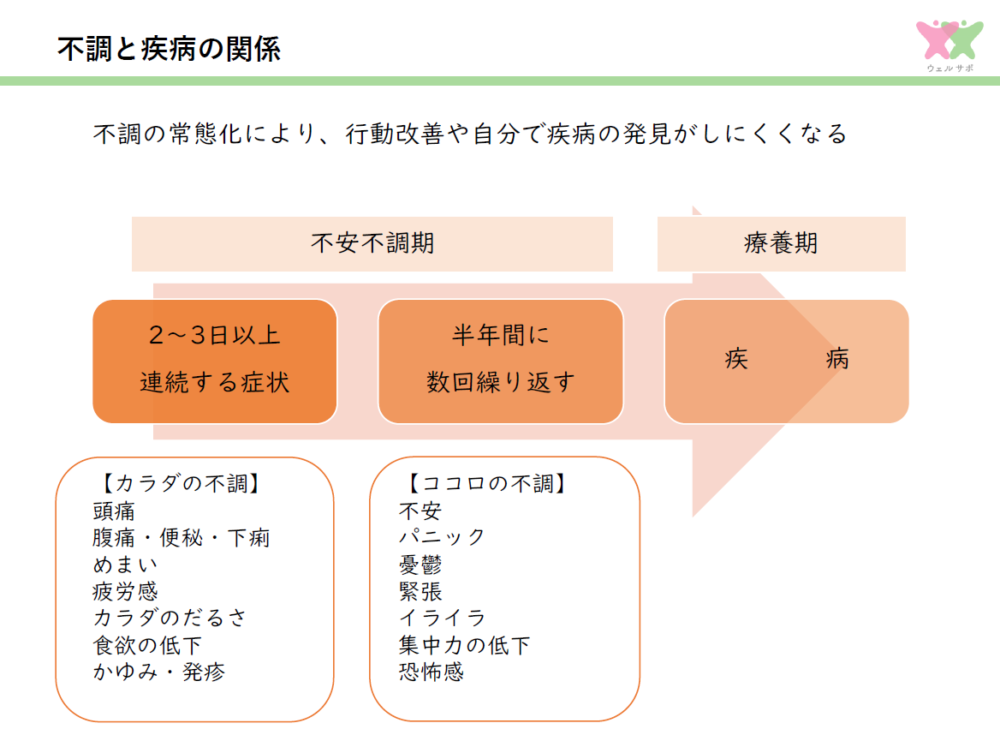

そうした活動を通して、少しずつ不調と疾病の関係性を整理することができてきました。ここで質問ですが、今挙げているこれらの不調が全くないという方はいらっしゃいますでしょうか?

私は数年前に50代に突入したのですが、物心ついてから今までずっと、不安や悩みのない日はなかったように思います。ある日突然疾病になるということはほとんどありません。こういった不安や不調が1日の中に何回か登場して、それが2、3日続き、そして半年間に何回か繰り返される。そういった小さなことが常態化することによって、疾病へと繋がっていくという風に我々は考えています。

健やかな暮らしを長く続けるためには、一般的な不安不調とホルモン由来の不安不調、その要因となりうる暮らしの困り事を同時に解決していく必要があります。私も地方都市で働く女性ですが、こうした3つを乗り越えることは地方女性にとってすごくハードルが高いことだと感じております。

ヘルシーな体と心を手にするためには、ヘルシーな行動変容が必要です。そのためには、まず行動変容をしようと自分で決める「意思決定」が必要になります。そして次にそれを誰かに話したり相談したりするという「意思伝達」のステップが入ってきます。その後に初めて実際にジムに通うなどの「行動」に繋がり、それを継続することで行動変容の「日常化」にいたるというステップがあると我々は定義します。一見何気ないプロセスのように思えますが、これまでの活動の中で見えた地方女性の特徴としまして、こうしたステップを踏むことはとてもハードルが高く、なかなか生活習慣の変容に繋がっていかないことがわかりました。

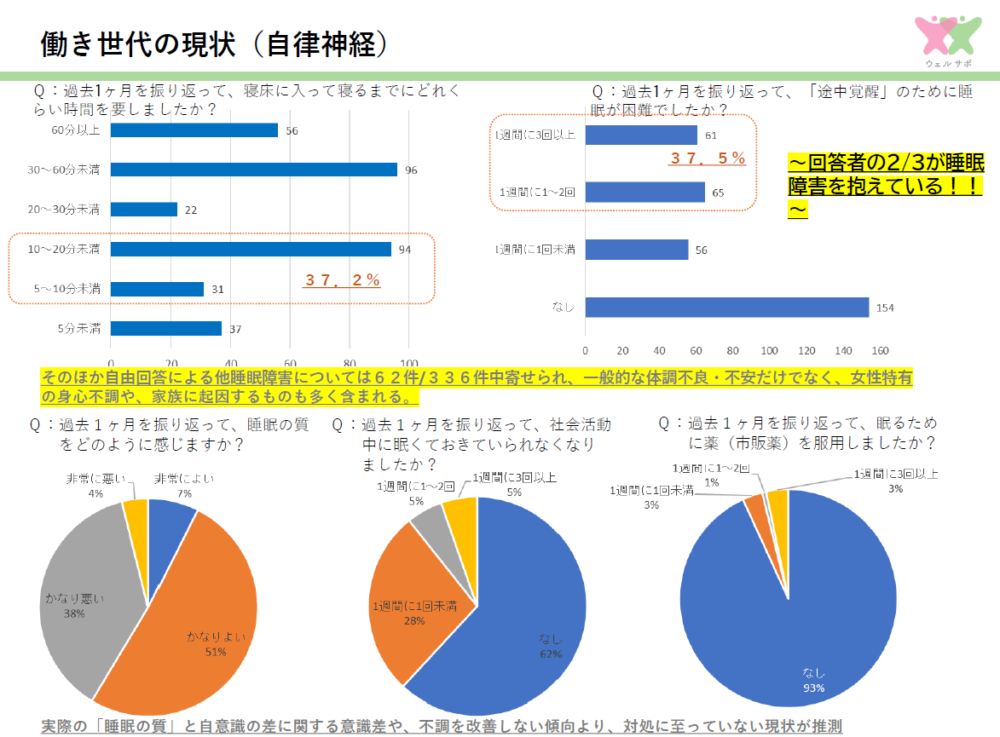

ここで、令和3年度の経済産業省フェムテック等サポートサービス実証事業の採択事業として実施した、福岡市の働く女性500名を対象に行ったオンライン相談事業のデータをご紹介したいと思います。まずこちらが自律神経にまつわるデータですが、回答者の約3分の2が睡眠障害を抱えているにも関わらず、改善作業ができていないという状況にあることがわかりました。

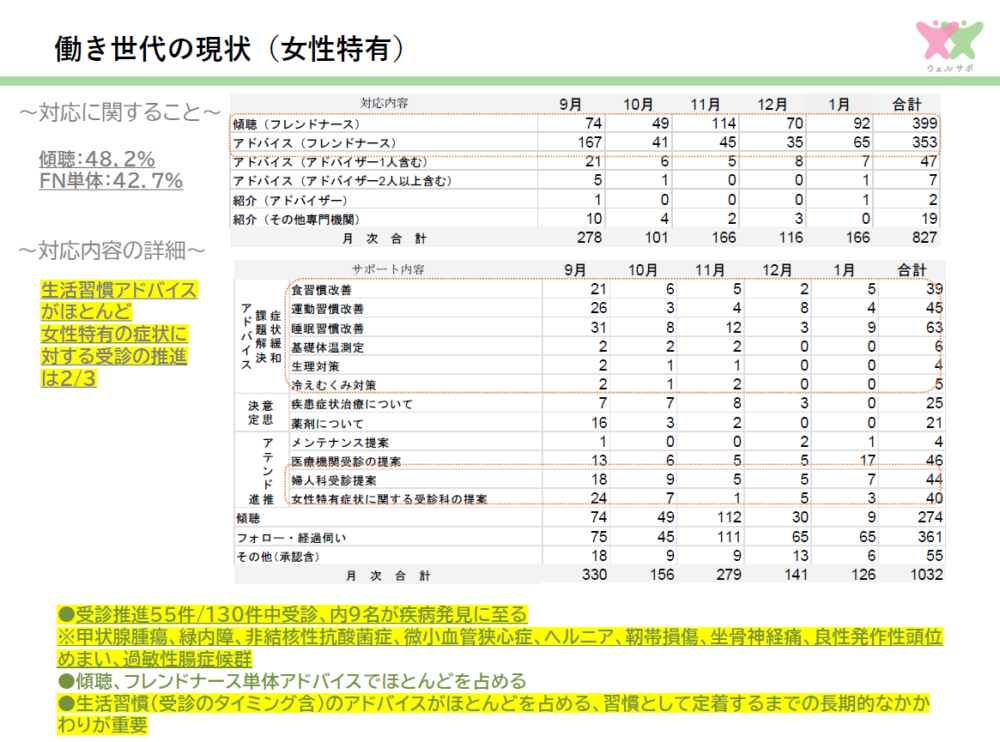

また実証事業期間の5ヶ月間に約800件の相談が寄せられましたが、女性特有のものが約半数を占めていました。看護師が受診推進を行ったのが800件中150件で、そのうち3分の2が女性特有の症状でしたが、残念ながら一般的な不調と比べて女性特有の症状はとても受診率が低かったです。我々は企業を対象に同様のサポートを行っておりますが、こうした女性特有の症状に関してはやはり受診率が低いのが現状です。

我々がこの実証事業で得た福岡市の働く女性のリアルな現状としましては、不安不調症状が常態化し、改善するためのプロセスを構築することが難しく、現状維持を選択しているということでした。中でも子育て世帯の女性は子どもや家族を優先するあまりにその傾向が強く、無償ケア労働などによって健康障害が出ているという状況でした。

子育て世帯の女性が抱える労働課題

そこで、働き世代の多くを占めている子育て世帯の健康度向上のために、昨年度と今年度に家事支援事業を行いました。そこで見えたリアルな現状は、3年前の経済産業省の実証事業と比較して、福岡市女性の暮らしの困り事で圧倒的に多いのが子育てに関する課題だということです。特に子どもの発達や、そこに関わるご本人の精神疾患のご相談が多かったです。この課題を受け、「核家族」「子どもの発達発育」「登校」「親の発達・疾患」などの7つのキーワード別に、ユースケースを取りまとめたナビブックを作成しました。みなさんにもぜひご活用いただけたらと思います。

こうした暮らしの困り事と、持続的・能動的な労働の関係性についてお話ししたいと思います。男性も同様の課題を感じている方が多くいらっしゃいますが、今回は女性のケースをご紹介します。

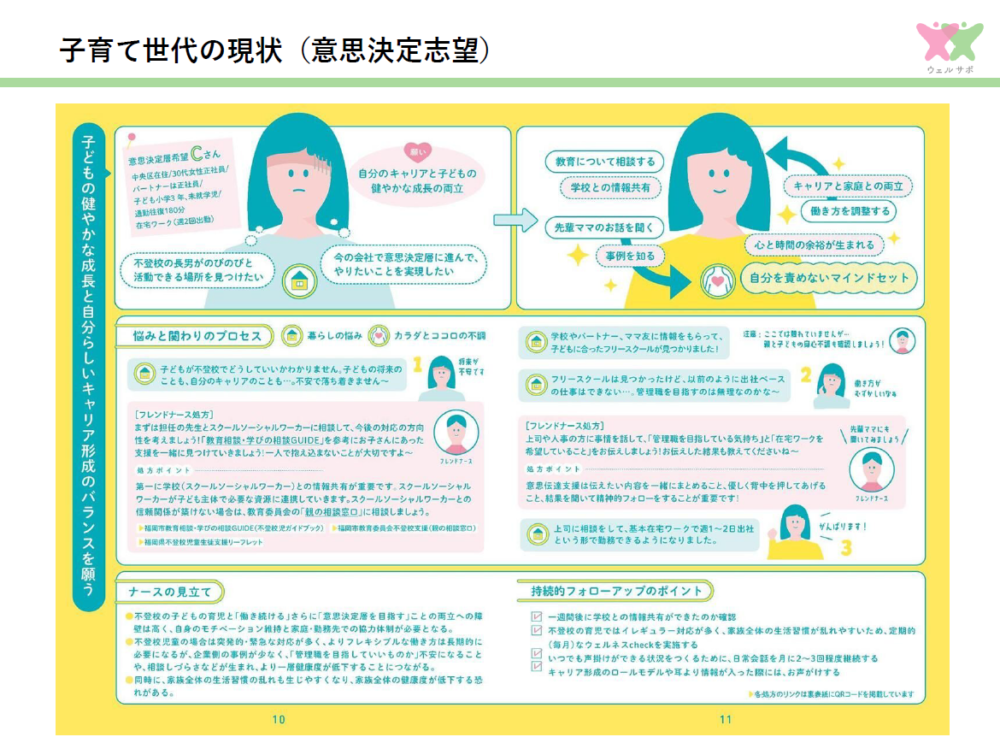

こちらのCさんは共働きで、2人の子どもを育てる30代の女性です。ご自身は管理職を目指しており、会社内外ともに積極的に活動していらっしゃいます。一見、理想的なご家庭で、支援が全く必要ないように見受けられますが、上のお子さんがある日突然学校に行かなくなったことをきっかけに、これまでのような暮らしの継続が難しい状況になりました。

お子さんの不登校の原因がわからなかったため、自分の接し方が悪かったのか、仕事に没頭してしまったことがいけなかったのかと自分を責める日が続いたそうです。そこからご夫婦で協力して、お子さんが安心して通えるフリースクール探しを始めました。半年後にやっと見つかったのですが、今でも行けない日があったり早く帰ってきたりとイレギュラーな対応が続いており、以前のような生活を送ることはできていないそうです。

この暮らしの困り事が仕事にどう影響しているかというと、彼女は管理職希望で、福岡市在住ながら北九州支店の営業職に異動になってしまい、両立に悩んでいました。意を決して在宅ベースの勤務を申し出たのですが、この生活をいつまで続けられるのか、管理職を目指すのは難しいのではないかと悩んでいるようです。今のところご自身の身心に不調は出ておらず、それだけが救いではありますが、いつ身心不調に陥ってもおかしくない状況です。

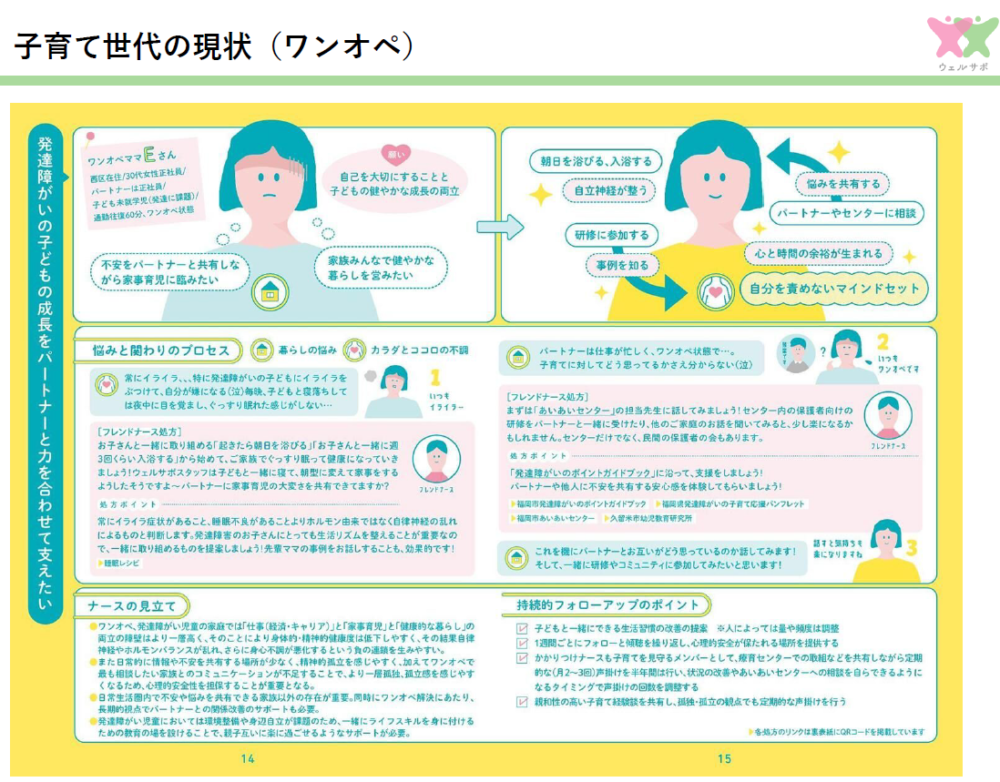

そして次が30代女性のEさんです。最初は常に子どもに対してイライラしている自分を責めてしまうという相談でしたが、看護師が会話を進める中で、お子さんの発達に課題があるためにコミュニケーションが困難なこと、共働きでありながらワンオペで家事育児を行っていること、その結果、睡眠障害が出て身心不調が進んでいることがわかりました。

すでに行政の療育センターとは繋がっているものの、指導されることを実践できていないことで、より負荷がたまっているという状況も印象的でした。睡眠障害や精神的不調が継続していることから、勤務時間帯の集中力・生産性の低下は容易に推察できます。こういった方々を企業でサポートする際には、休職予備軍として捉えていただくのもいいのではないかと我々は考えています。

お話ししたケースは決して特別な事例ではありません。福岡市の多くの子育て世帯が厳しい状況にあると、この5年間の事業の中で痛感しております。総括しますと、今年度実施した事業からも見えてきた福岡の子育て世帯女性200名のリアルな現状としては、働き世代自身が身心不調に陥っていたり、時間的余裕がなく、圧倒的にライフスキルが低下し、基本的な生活習慣を整えることさえ難しい状況になっているということです。自分が何にどの程度困っているのかを把握し、それを他人へ伝えてサポートを受けられている働き世代はほとんどいません。そして、この困り事は自分もしくは自分の家族の問題だから、自分たちで解決しなきゃいけないと思い、誰かに相談することなく、企業や地域から孤立し、結果、解決できないのは自分のせいだと自分を責める状況に陥っていることがわかりました。

ユース世代にも働き世代と同じ不調がある

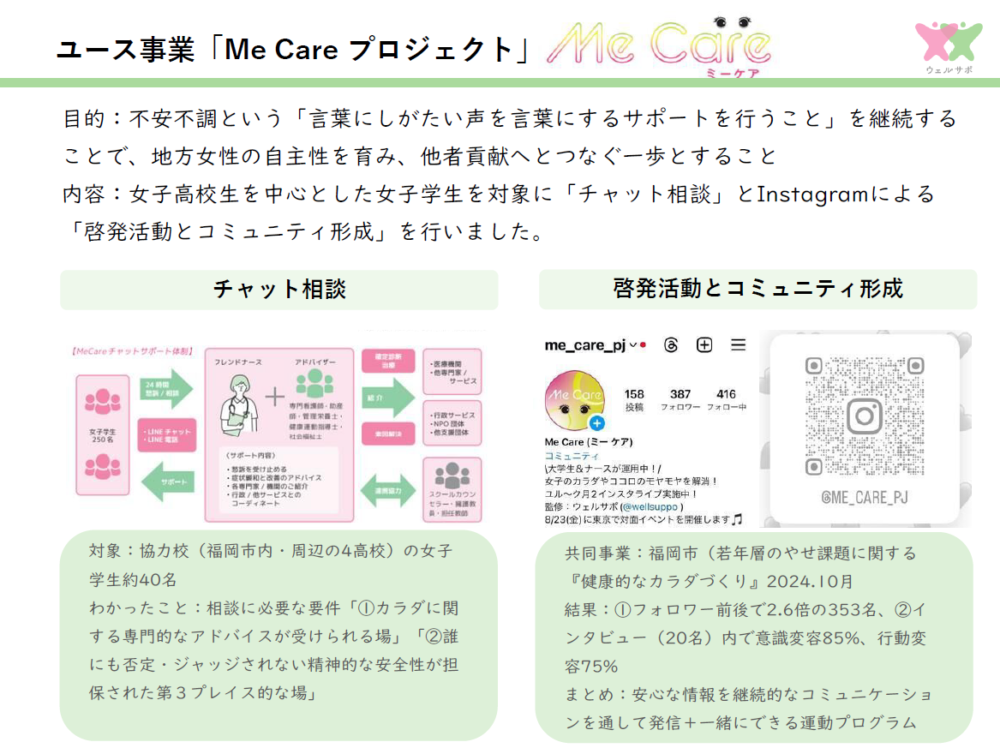

それでは最後に、次世代の働き世代の健康状態についてもお伝えしたいと思います。こちらは昨年度、「福岡100」内で福岡市さんと共同で実施したユース事業「Me Careプロジェクト」です。令和3年度の経済産業省の実証事業の結果を受けまして、不安不調をオープンに語り合うことで地方女性の自主性を育むことを目的に、ユース世代を対象としたオンライン相談とSNSによる啓発活動を行いました。福岡市さんなど多くのご協力を得ながら、1年間の活動を経て、今年度はユースを主体とした相談会と、オフラインの相談窓口となるユースクリニックの運営などを行っております。

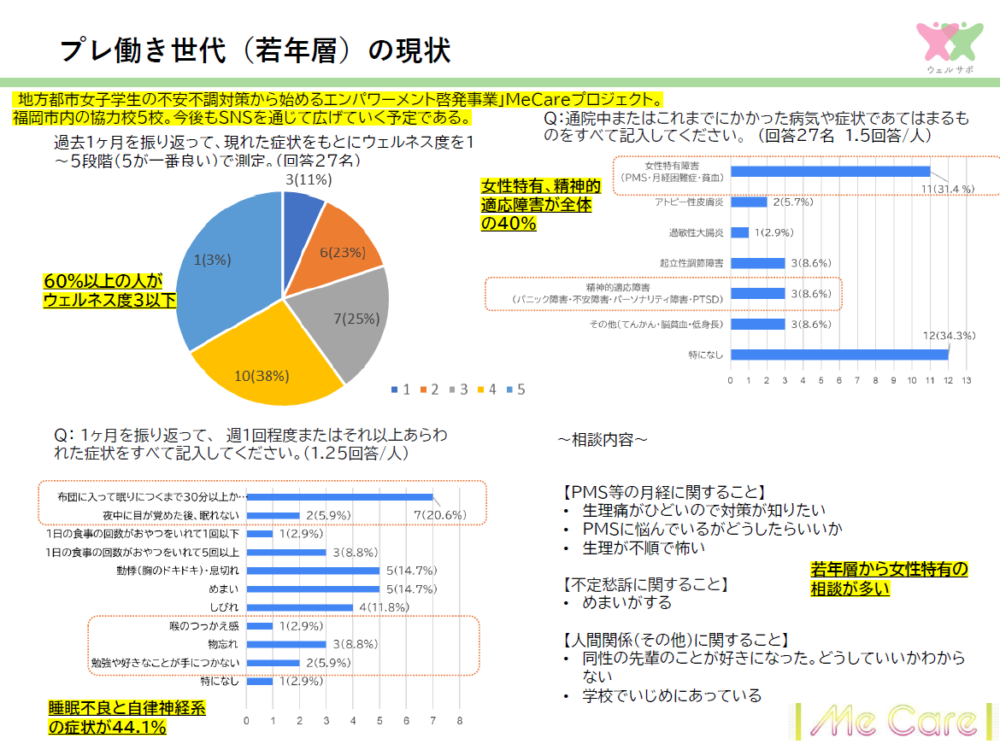

こちらが福岡市の女子高校生30名を対象としたアンケート結果です。ユース世代も半数以上の方が睡眠不足と自律神経不調の症状があり、女性特有または精神疾患などの不調を抱えている状況でした。まだデータ数が少ない状況で明言はできませんが、相談事業を継続する中での体感として、ユース世代も働き世代同様、不調症状が常態化しており、健康的に働き始めることが困難な状況なのではないかと思っております。

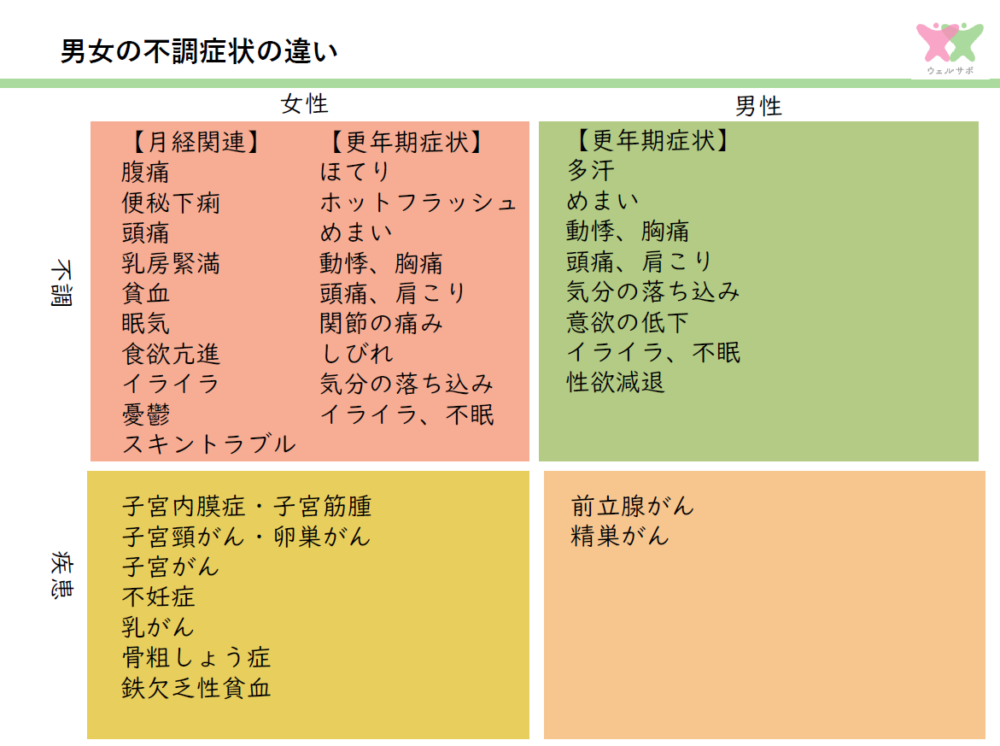

ちなみに男女で比較すると、性にまつわる不安不調症状・疾患にはこんなにも種類として大きな差があるという状況です。

そんな中でこの地方都市・福岡では、家庭内の暮らしの困り事の多くを女性が担っており、身心不調を増進させる要因となっています。地方女性が健康的に持続的に働き続けるためには、包括的かつ継続的に企業や社会がサポートする仕組みが必要だと感じております。それが結果、女性だけでなく、多様な人々が多様な形で持続的に働き続けられる企業や社会づくりに繋がると思っています。

ハード・ソフト両面で生理の課題を解決

花王グループカスタマーマーケティング株式会社 石本:それでは次に、弊社が掲げるテーマ「女性が自分らしく、やりたいことを自由にできる社会をつくる」にもとづいた生理用品の職場配布プロジェクト「職場のロリエ」についてご紹介させていただきます。

私ども花王は、5つの事業分野を世界各国で展開している総合日用品メーカーでございます。みなさまにとって馴染みのあるところで言いますと、洗濯用洗剤のアタック、ボディソープ・ハンドソープのビオレ、そして本日ご紹介させていただきます生理用品のロリエなどがございます。もしかしたら、みなさまがご家庭の中で何気なく使ってくださっている日用品に、私どもの月のマークが付いている商品が1つはあるのではないかなと思っております。

そんな花王は、2019年に経営戦略をESGの方向に舵を切り、「Kirei Lifestyle Plan(キレイライフスタイルプラン)」を発表しました。Kirei Life=心豊かな暮らしを指し、「快適な暮らしを自分らしく送るために」「思いやりのある選択を社会のために」「よりすこやかな地域のために」といった3つの柱をもとに、私どもの商品と知見で何かお役に立てないかと、さまざまな自治体さま、企業さま、団体さまにご提案をさせていただいております。

本日ご紹介するのは、その中の1つ、2022年に立ち上げさせていただきました「職場のロリエ」というプロジェクトです。ロリエはこれまでは、生理について数多くのインタビュー調査を行ってきました。生理の時は、体調もどう過ごしたいかも1人ひとり違うということ。また辛くても、いつも通りに無理してしまう場面がまだまだ多くあるということ。そういった生理の現状を改めてお聞きし、私どものロリエで何ができるか、どんなことをお伝えできるかについて議論してまいりました。

その結果、安心・快適を目指した商品開発はもちろんのこと、こういった心配やお困り事を少しでも減らしたいという思いを込めて立ち上げたプロジェクトでございます。無理してしまう場面が一番多い職場でのアンケートでは、「仕事中に急に生理になり、ナプキンがなくて困った」「これから会議が始まるのに」「仕事中に買いに行く時間なんてない」といったさまざまな悩み事が挙がり、まずできることとして考えたのが、職場でのナプキンの備品化です。トイレットペーパーと同じように、生理用品も職場のトイレに備品としてあることで、こういった心配事を1つでも減らすことができれば、安心して働ける環境づくりのお手伝いができるのではないかと考えております。

女性の就業人数が増える中、女性特有の健康問題に関する関心はますます高まっております。例えば健康経営を重視する企業さまにおいては、メタボ対策や禁煙対策を抜いて、女性特有の健康問題対策が関心事の一番に上がってきております。また生理用品や生理のトラブルを放置することによって、仕事の生産性への影響も大変懸念されるという部分と、経済への影響やSDGsの観点からも、テレビやネット、新聞でも、生理に関する報道が多く行われております。

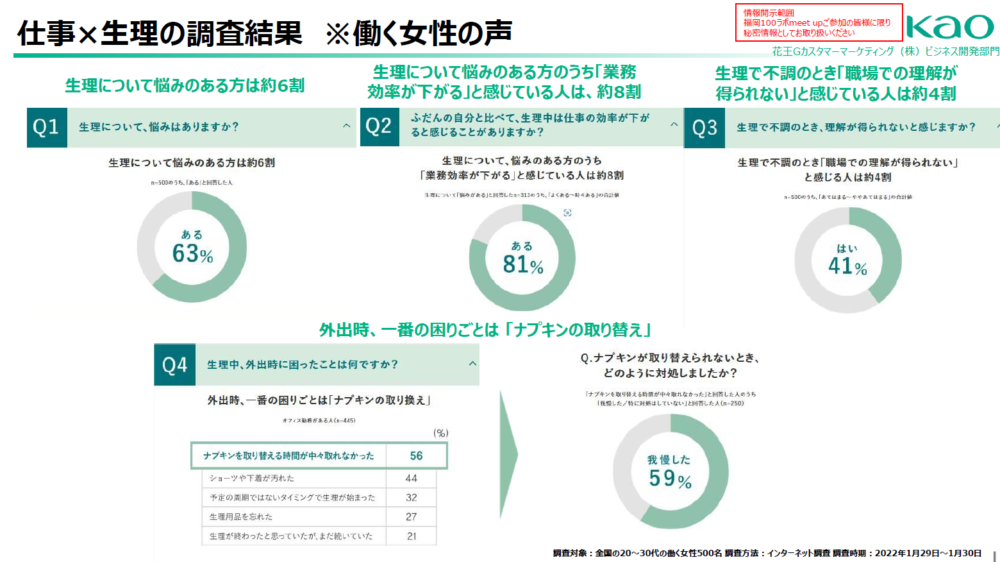

実際に働く女性に実施したアンケートでは、6割の方が生理についてお悩みがあり、そのうち8割の方が、そうした悩みによって業務の効率が下がっていると回答されました。また生理で不調の時、職場での理解がなかなか得られないと感じている方は4割以上いらっしゃって、その中での一番のお困り事としては、ナプキンを取り替える時間がなかなか取れないということです。これらを踏まえまして、職場でのナプキン備品化に関して「ぜひとも使ってみたい」「助かる」と回答された方は8割にのぼりました。

勤務先のトイレにナプキンが常備されることで、働く人にとっては急な生理の際にもナプキンの心配がなくなり、周囲の理解が促進され、より働きやすくなります。一方、導入された企業さまにおいても、社員が安心して働ける環境をつくることができ、双方にとって嬉しい職場になります。ご賛同いただける企業さまや団体さま、学校さまについては、花王から生理用品を設置する専用のボックスとステッカー、啓発ポスターなどもご用意させていただいております。

こういった物理的な環境を整えるのはもちろんですが、女性特有の健康問題を支援する上で大切なのは周囲の方々の理解だと我々は考えております。実は私は入社以来、化粧品の営業を長くやっておりまして、一緒に働く社員の大半が女性でしたので、今思えば当時の私は理解や配慮がなく、心ない発言をしてしまったのではないかと反省しております。周りで働く方々、特に男性には生理にまつわる悩みはなかなか理解しにくいものです。そういった方々に向けて、生理の基礎知識に加え、例えば室温を下げすぎないとか、ナプキンを取り替えられるよう適度に休憩時間を取るというように、今すぐできる取り組みをご紹介させていただく研修動画も提供させていただいております。

おかげさまで、現在「職場のロリエ」には300社以上の企業さま・団体さまからご賛同をいただいております。「ナプキンの予備がない時に非常に助かった」「離れた事務所のロッカーまでわざわざナプキンを取りに行く必要がなくなった」「生理休暇も取りやすくなった」という女性のお声とともに、企業のご担当者さまからも、「働く女性を支えるだけではなく、男性にとっても生理を理解するいい機会になった」「社員1人ひとりが働きやすい職場をつくろうという意識を持つきっかけになった」とのご意見をいただいております。

こういったご意見をもとに、今後プロジェクト内容にも改善を加えながら、「職場のロリエ」をきっかけに、安心して働ける職場が、少しでも増えることを願っております。ご興味のある方はより詳しくご説明させていただきますのでお声がけください。

職場のロリエ | プロジェクト | ロリエ | 花王株式会社

管理職を中心とした社員全員のリテラシー向上

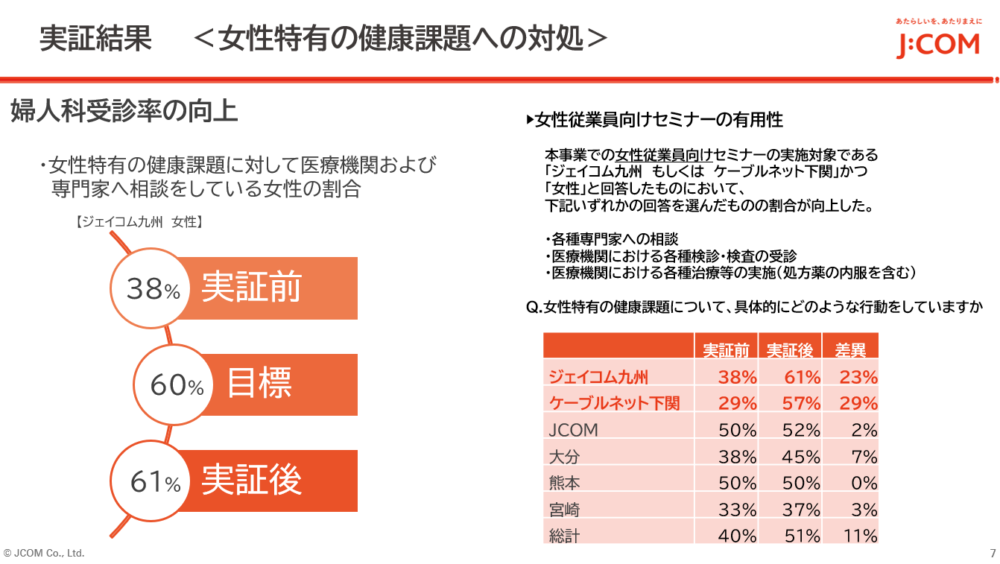

株式会社ジェイコム九州 小薗:当社は今年度、経済産業省の令和6年度フェムテック等サポートサービス実証事業に採択され、事業を進めてまいりました。その成果報告も含めて発表させていただきます。こちらの事業は「女性の健康ケアを、あたりまえに。」をテーマに実施したもので、女性特有の健康課題に関するリテラシーを深め、職場で女性が健康課題について相談できる環境を整えること、そして婦人科の受診率の向上を目標にしました。

実施した事業は大きく2つあります。1つは管理職向けセミナーです。職場環境の改善のためには、まず管理職が女性特有の健康課題を理解することが必要と考え、管理職を対象にセミナーを開催しました。「自分にこういう症状があったからみんなそうだ」というようなことではなく、人によって症状が違うことを理解していただくために、男性だけでなく女性の管理職の方々にも研修を受けていただきました。

もう1つが、女性の健康プラットフォーム「Cotton」の公開です。必要な時に正しい情報を得て、婦人科の受診など適切な対応につながるきっかけとなるように、産婦人科医にも意見をいただきながら構築を進めました。この事業の背景には、みなさまもご存じの通り、女性の健康課題が仕事のパフォーマンス低下につながり、昇格を諦め、最終的には離職するなど、労働喪失にも繋がっているという調査結果があります。プラットフォームによって健康課題自体がなくなるわけではありませんが、1人で抱え込むのではなく、職場や婦人科に相談することで不調を軽減または早期発見へと繋げ、女性がいきいきと安心して働き続けられる環境を整えたいと考えました。「Cotton」は女性だけでなく、男性社員、企業経営者、管理職の方にもご活用いただき、自分自身と職場のみなさん、それ以外にもご家族やパートナーなど大切な方の健康課題の解決の一助になることを目的としています。

事業の実証先は、当社とグループ会社、ケーブルテレビ連盟に加盟している企業です。医療監修は産婦人科医の宗田聡先生にご協力いただき、セミナーの講師も担当していただきました。事業の目標は大きく4つで、まず1つ目は、女性特有の健康課題への対処について、婦人科の受診率を60%に向上することです。こちらの資料を見ていただくと、実施前後の専門家や医療機関の利用割合がわかるのですが、ジェイコム九州とケーブルネット下関に関しては割合がかなり増えています。こちらの2社は、管理職向けセミナーと「Cotton」の公開に加えて、女性社員向けのセミナーも実施しました。他の企業でも少しの向上が見られましたが、今回の結果を見ると、直接女性社員に向けたセミナーを実施することも重要だったということがわかります。

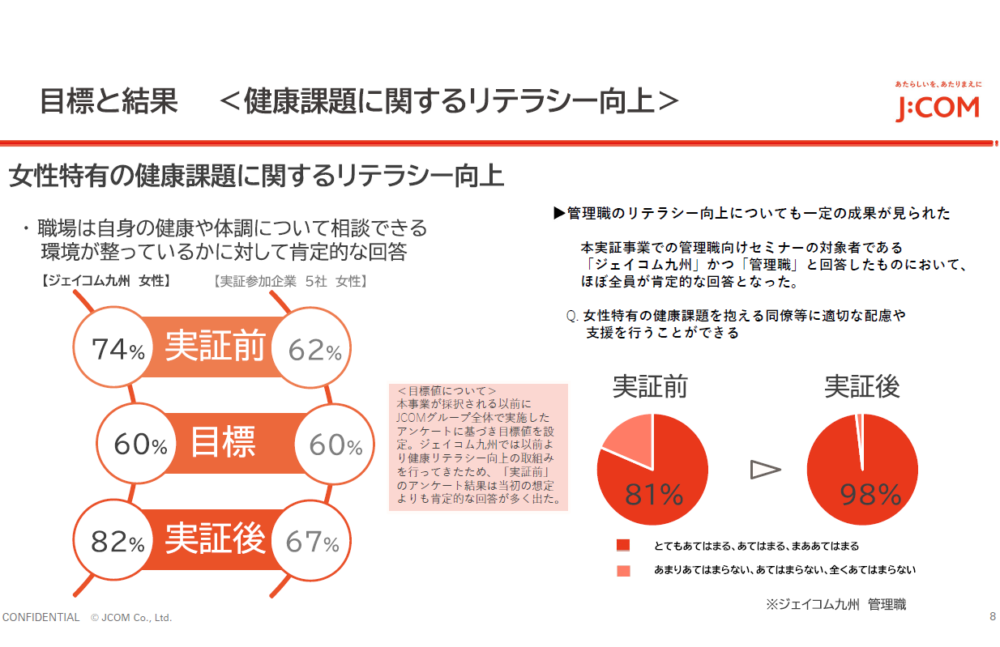

2つ目の目標は、健康課題に対するリテラシーの向上です。こちらは「自身の健康や体調について相談できる職場環境か」という問いに対する女性社員の実施前後の回答です。

実は目標よりも実証前の数値の方が高くなっているのですが、もともとの目標値は当社のグループ会社が実施したアンケート結果をもとに設定し、その後に当社で健康課題に対する取り組みを進めたために、事前アンケートの段階で数値が向上したという状況でした。

ただ、右側の管理職のリテラシーの変化を表したグラフでは、実証後、ほぼ全員が「女性の健康課題に対して適切な対応や支援を行うことができる」と回答しています。このことから、今回の事業は職場環境の整備に繋げることができたと考えています。

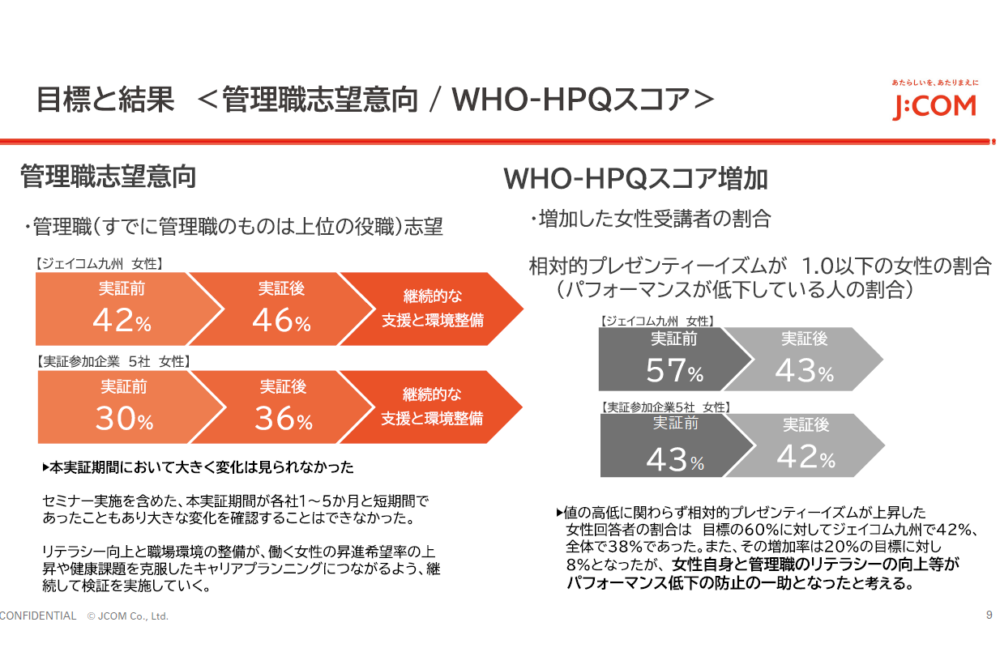

3つ目は女性の昇進意欲についてです。こちらは数値目標としては設けていなかったのですが、実証前後でそこまで大きな変化はありませんでした。この結果を受け、健康に対するリテラシーだけでなく、健康に働き続けることと合わせて、中長期的な目標を考えるキャリア研修なども含めた取り組みを行う必要があるのではないかという課題が見えました。

4つ目がWHO-HPQスコアの向上です。実証前後での相対的プレゼンティーイズム、パフォーマンスが低下している女性社員の割合を確認したところ、右側のような結果となりました。上段が当社、下段が他の企業の結果ですが、女性社員向けのセミナーを実施した当社の方が大きく改善していることがわかります。

女性の健康プラットフォーム「Cotton」についてご紹介します。

「Cotton」では、当社で制作した10分程度の動画も公開しております。そのほか、婦人科受診推進のためのオンライン診療の啓発や、管理職が女性社員と面談する際にご活用いただけるサポートシートなども展開しております。一般公開しており、どなたでも無料でご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

女性の健康プラットフォーム「Cotton」

今回の事業の総括としては、実証前後で、健康課題に対する職場の変化を感じた方は全体で7割、管理職が8割以上でした。自身の健康に対する知識をはじめ、職場全体や管理職である上司の健康に対する理解や支援の変化を多くの方が実感しています。

今後の課題と対応としては、管理職のリテラシー向上を継続していくために、情報発信を継続していくこと、健康課題のリテラシーと併せて、女性社員のキャリア形成の支援を行うこと、さらに管理職がヒアリングした女性社員の健康課題を人事や産業医と連携してサポートしていく体制も必要だと考えております。

婦人科受診率の向上に関する課題に関しては、「どの婦人科を受診すればいいかわからない」といった声もあり、それぞれの状況に合わせた婦人科の探し方などを、医療機関や団体が連携して支援していく必要があると考えています。

今後は、セミナーとプラットフォームをより多くの企業や医療機関と連携しながら進め、実証で得た課題も反映しながら内容を拡充していきたいと考えております。この取り組みを継続させながら、全ての女性が健康で安心して働き続けられる環境づくりに取り組みたいと思っておりますので、ご興味のある方がいらっしゃいましたらお声掛けいただけますと幸いです。

フェムケアで女性の一歩を後押しする

ロート製薬株式会社 立川:まず簡単に自己紹介をさせていただきます。私は福岡県宗像市出身で、生まれも育ちも福岡です。福岡の大学を卒業して別の業界で働いておりましたが、2007年にロート製薬に入社いたしました。主にドラッグストア向けの営業を担当しておりましたが、現在はロートフェムケアアンバサダーとして、フェムケアを盛り上げていくプロジェクトも推進しております。

プライベートでは2児の母で、3歳と6歳の息子を育てております。先ほどウェルネスサポートLabさんのお話にもあったように、まさに私も仕事と育児の両立に奮闘している最中です。そもそも私自身がフェムケアに関心を抱いたきっかけは、子どもが欲しいと思ったタイミングでなかなか授かることができず、不妊治療を経て出産にいたったことです。問題に直面して初めて知ることも多く、もっと早い段階で知識として知っておけば、対策できたことや解決できたこともあったかもしれないと感じました。きっかけは妊活でしたが、生理や更年期においても同様のことが言えると思っていて、知っていることで心構えができたり、対策ができたり、解決できることもあると思います。また、こういったお悩みは人に言いづらく、周りに相談しにくいことが多いので、周囲の方の理解も必要だと感じています。こういった背景から、フェムケアをより多くの方に広めていきたいと考えております。

では次にロート製薬についてお話しします。おそらく目薬の会社と思われる方が多いのではないかと思いますが、目薬以外にもさまざまな製品・事業を展開しております。胃腸薬のパンシロン、スキンケア商品の肌ラボ、メラノCC、オバジ、メンソレータムブランドなども弊社の商品です。それ以外にも食品事業や医療用眼科領域、再生医療事業など、多岐にわたる事業展開を行いながら、健康の価値を提供しております。

ロート製薬のパーパスは、人を、社会をWell-beingへ導いて、明日の世界を元気にする存在になることです。「Connect for Well-being」という経営ビジョンを掲げていて、人々がWell-beingを実感するためにさまざまな事業を通してイノベーションを起こし、社内外の人間や組織を繋げ、それを人々のさらなるWell-beingに繋げていくことを目指しています。このパーパス実現のために、「ロートは、ハートだ。」というコーポレートスローガンを社内制定いたしました。ロート製薬の思いの中心にはいつも人がいて、人に寄り添い、ハートから元気にすることが私たちの役目だと考えています。ハートには情熱やこだわり、喜び、感謝など、さまざまな意味があり、1人ひとりのハートから生まれる力を大切にして、人の心を動かせる存在になりたいという思いが込められています。

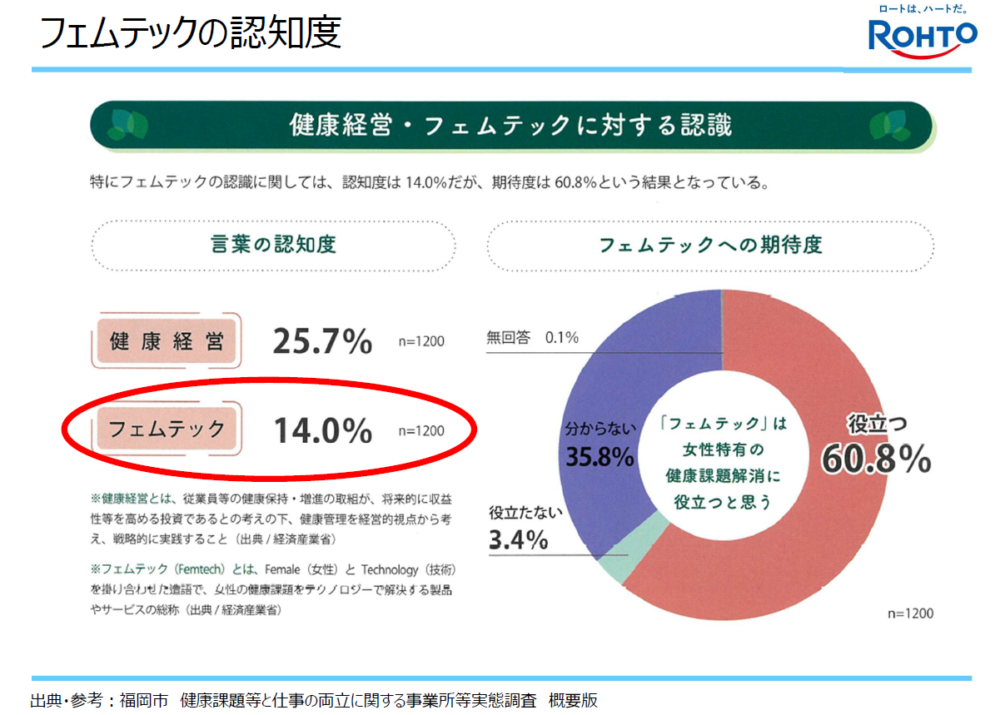

ではフェムケアについてお話しさせていただきます。すでにフェムケアという言葉自体はご存知の方が多いと思います。女性特有の健康課題をケアする製品、サービス全般、またはそれに関するサポートの総称です。テクノロジーを活用したものがフェムテックとされていますが、その中の一つとして捉えられることも非常に多く、デリケートゾーン、妊活・出産、生理・PMS、更年期、セクシャルウェルネスなど、幅広い領域のケアを指します。

福岡市での実態調査では、フェムテックの認知度は14%とまだまだ低いのですが、一方で、女性特有の健康課題の解決に役立つと期待されている方が6割近くいらっしゃいます。この認知度が上がっていくことによって、課題解決に繋がっていくのではないかと考えております。

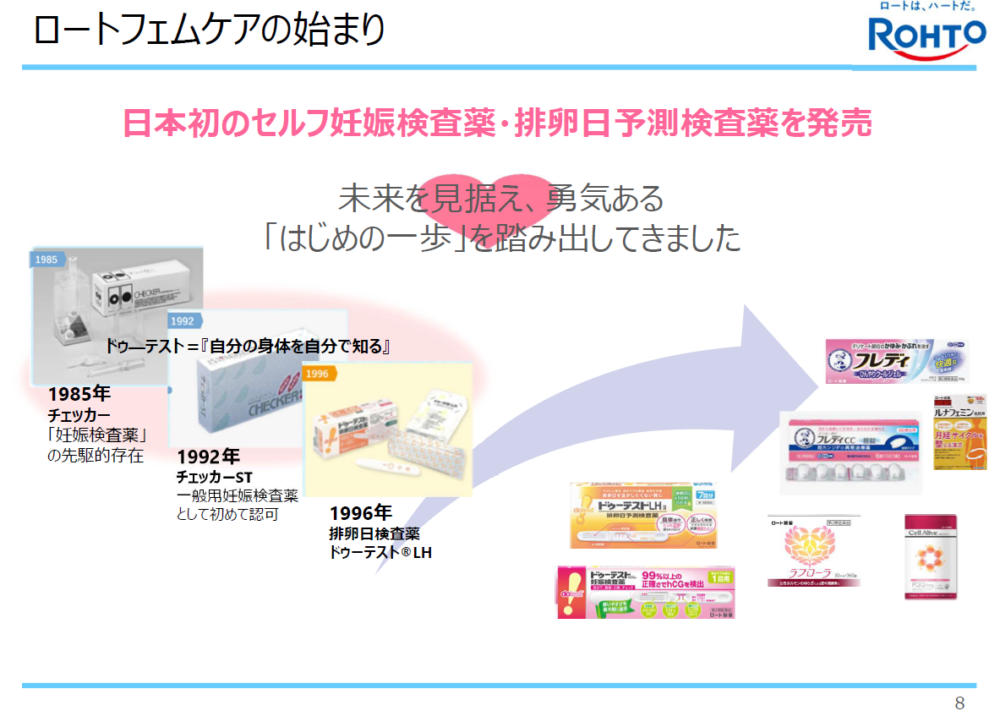

ロート製薬とフェムケアは一見関連性がないように思われるかもしれませんが、実はその始まりは約40年前の1980年代に遡ります。まだ日本では不妊や女性特有の健康課題が意識されていなかった時代に、業界で初めてセルフ妊娠検査薬と排卵日予測検査薬を発売いたしました。その背景には、女性に体を大切にしてほしい、正しい妊娠の知識を広めて、女性がいきいきと自分らしい人生を送れるようにという願いがあります。それ以降も、時代時代で女性の悩みに寄り添った商品を提案してまいりました。

「フェムケアって正直何だかよくわからない」「自分向けじゃない気がする」といったお声が非常に多いのですが、それでもみなさん、何となく女性特有の不安や症状を抱えていらっしゃいます。もしそれが新しいサービスや製品で少しでも楽になり、解決するのであれば、ちょっと試してみようかなと思えますよね。そんな気持ちに寄り添って、自分を大切にする最初の一歩を後押しできるような存在になれたらと思っています。そこでロート製薬では、フェムケアの商品ラインナップとともに、公式YouTubeで「フェムトーーク」という番組を発信したり、不妊の実態調査である「妊活白書」を毎年リリースするなど、正しい知識の情報を通して、心に寄り添う取り組みを進めています。

では最後に、ロートフェムケアの挑戦についてご紹介します。私たちは福岡を拠点に活動しておりますので、福岡を含む九州の女性を明るく元気にしたいというビジョンを掲げております。まずはフェムケアを知ってもらい、フェムケアを通して女性のお悩みが少しでも楽になれば、女性が明るく元気になり社会全体も活気づく。そんな社会を目指していきたいと思っています。

そのために、まずはフェムケアの啓蒙を促進していく必要があります。先程の実態調査では認知度が14パーセントでしたが、ここを上げていかなければいけません。啓蒙促進に関しては女性消費者だけでなく、男性を含む社会全体の理解・浸透が必要ですので、そこも含めた啓蒙促進をしていけたらと考えています。また、ただフェムケアという言葉を知ってもらうだけではやはり意味がありませんので、それをいかに自分事にしていただくかというところを意識していかなければいけないと思っています。

今後のアクションとしては大きく3つありまして、まず1つ目が、プレコンセプションケアセミナーの開催です。こちらは大学生や社会人2、3年目の若年層の方々へのアプローチになります。将来の妊娠の計画有無に関わらず、ライフプランを考える上で妊娠・出産は重要になってきますので、その正しい知識の啓蒙を促進していきたいと考えています。

2つ目が、企業向けのフェムケア認定講座の実施です。こちらは女性の体特有のお悩みやケア方法について学ぶ講座で、男性を含む社員みなさんの理解・浸透を目指します。職場での理解を深め、お互いのお悩みに寄り添えるような働きやすい環境づくりのきっかけとして活用いただければと思っております。

3つ目が、フェムケアイベントへの参加です。リアルなイベントを通じて市民の方にフェムケアについて体験をしていただき、自分事として向き合っていただくきっかけづくりをしていけたらと考えております。

今後みなさんのご意見もいただきながらブラッシュアップして、よりよい形で実践していけたらと思っております。もし何か一緒にできそうだなという企業さまがいらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただけると嬉しいです。

〈 登壇者プロフィール 〉

笠 淑美 / 一般財団法人ウェルネスサポートLab 代表理事

大学時代より始まった父親の闘病生活を機に「自分らしく健康に生きる」に取り組む。ランドスケープ・コミュニティデザイン業務従事後は、フリーランスの立場で「女性のウェルビーイングと働き方」に関心を持ち、活動をする。令和3年度経済産業省フェムテック等サポートサービス実証事業内で福岡市の働く女性500名を対象に健康支援を行った。

石本 享史 / 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 ビジネス開発部門 マネージャー

1990年、鐘紡(カネボウ)株式会社入社。化粧品の営業担当として関西を中心に活動。2021年より現職。九州地区担当としてさまざまな自治体、企業さまが抱える課題解決に向けた新たな取り組みにチャレンジ中。

小薗 紫 / 株式会社ジェイコム九州 人事・管理統括部 アシスタントマネージャー 兼 株式会社ジェイコムハート 九州エリア管理統括

ウェルビーイングや女性活躍を含めたキャリア形成の推進を担当。今年度は、経済産業省フェムテック等サポートサービス実証事業の採択を受け、「女性の健康ケアを、あたりまえに。」をテーマに職場環境整備に取り組んでいる。また、特例子会社の九州エリア管理統括として、障がい者の定着・キャリアアップ支援にも注力。多様な人材が最大限に活躍できる職場づくりを推進している。

立川 真理子 / ロート製薬株式会社 HB西日本事業部 福岡営業所

2007年ロート製薬入社。ドラッグストア様向けの営業を担当。ロートフェムケアアンバサダーとしてフェムケアプロジェクトを推進中。

最新トピックス

-

お知らせ

「Uber Eatsと連携した買い物支援共同事業」の結果について(福岡100ラボ採択プロジェクト)2026/02/03100ラボ主催

「Uber Eatsと連携した買い物支援共同事業」の結果について(福岡100ラボ採択プロジェクト)2026/02/03100ラボ主催 -

お知らせ

福岡100ラボmeet up! 第11回『企業の生産性向上と社会全体のウェルビーイング向上を目指して、「健康経営」について考え、一緒に取組む仲間を探そう!!』イベントレポート2026/01/15100ラボ主催

福岡100ラボmeet up! 第11回『企業の生産性向上と社会全体のウェルビーイング向上を目指して、「健康経営」について考え、一緒に取組む仲間を探そう!!』イベントレポート2026/01/15100ラボ主催 -

お知らせ

【自己決定支援ワーキンググループ】賛同企業のご紹介2025/12/10100ラボ主催

【自己決定支援ワーキンググループ】賛同企業のご紹介2025/12/10100ラボ主催 -

お知らせ

2025/11/26(水) 「福岡100ラボmeet up! 第11回」を開催します!!2025/10/29100ラボ主催

2025/11/26(水) 「福岡100ラボmeet up! 第11回」を開催します!!2025/10/29100ラボ主催